先日、初めて福岡の筥崎宮の放生会に行ってきました。

今回初めて知ったのですが、筥崎宮の放生会は「ほうじょうや」と読むそうです。

私は奈良の出身なので「ほうじょうえ」と思って少し違和感を感じました。

先月行った、なら燈花会も「ならとうかえ」と読みます。

何か意味があるのか気になったので調べてみました。

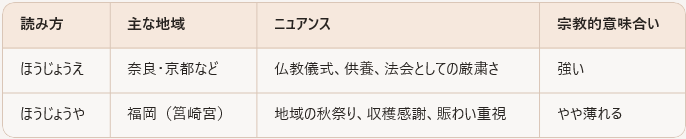

福岡・筥崎宮の「放生会(ほうじょうや)」と「ほうじょうえ」

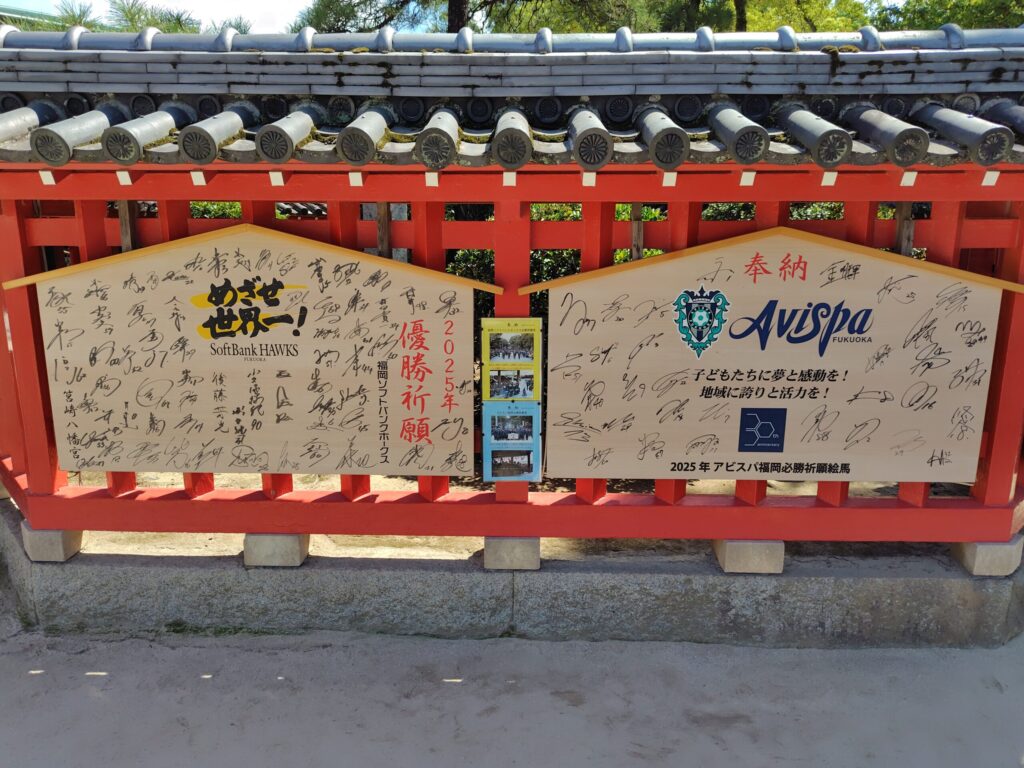

福岡の筥崎宮の放生会(ほうじょうや)は、春の「博多どんたく」、夏の「博多祇園山笠」と並んで、博多三大祭りの1つに数えられます。

毎年9月中旬、100万人以上の参拝者が訪れる福岡屈指の秋祭りとして知られています。

しかし、全国的には「放生会(ほうじょうえ)」と読むのが一般的です。

放生会は私の出身地の奈良や京都の寺院でも行われてます。

この「ほうじょうや」という読み方には、福岡独自の文化的背景があるようです。

放生会とはどんなものかー仏教における「命の供養」

「放生会」は、仏教の教えに基づく儀式だそうです。

もともとは、捕らえられた魚や鳥などの生き物を野に放ち、命を慈しむことで殺生戒を実践する法会(ほうえ)でした。

仏教では「生きとし生けるものすべてに慈悲を」という思想が根底にあり、放生会はその象徴的な行事とされています。

奈良の東大寺や京都の清水寺などでは、古くから「ほうじょうえ」と呼ばれ、

僧侶による読経や供養が中心となる厳粛な儀式として行われてきました。

ここでの「会(え)」という読み方は、仏教用語としての「法会(ほうえ)」に由来し、宗教的な集まりを意味するそうです。

筥崎宮の「ほうじょうや」ー祭りとしての進化

一方、福岡の筥崎宮で行われる「放生会」は、宗教儀式というよりも、地域の秋祭りとしての性格が強くなっているそうです。

露店が並び、楽しめるこの祭りは、子どもから大人までが集う賑やかなイベントです。

地元では「ほうじょうや」と親しまれ、「夜祭(よまつり)」のような雰囲気を出しています。

この「や」という読み方は、単なる方言ではなく、地域文化に根ざした呼称だそうです。

語源には諸説あり、「放生夜(ほうじょうや)」という表現が変化したとも言われています。

なので、夜に行われる祭りのイメージと結びついている可能性があります。

また、「や」は「屋台」や「夜店」といった言葉とも響きが近く、庶民的で親しみやすい印象を与える読み方でもあると言われています。

読み方の違いに宿る文化のニュアンス

「ほうじょうえ」と「ほうじょうや」。

同じ漢字を使いながらも、読み方が異なることで、行事の性格や地域の価値観が見えてきます。

この違いは、単なる言語の変化ではなく、地域の文化的アイデンティティの反映とも言われます。

福岡では、放生会が「命を慈しむ儀式」であると同時に、「人々が集い、季節を楽しむ場」として進化してきたとされています。

音に宿る文化の美学

日本語には、音の響きに意味を込める文化があります。

「え」は格式や儀式性を感じさせる一方、「や」は親しみやすさや庶民性を表現します。

放生会という行事が、地域によって「え」と「や」に分かれるのは、まさに音が文化を語る好例と言えるでしょう。

福岡の「ほうじょうや」は、宗教的な背景を持ちながらも、地域の人々の暮らしに根ざした祭りとして発展してきました。

その読み方には、福岡らしい開放感と人懐っこさが込められているように感じます。

おわりに──読み方の違いから見える地域の心

実際、私も「放生会」という言葉を「ほうじょうえ」と読むか「ほうじょうや」と読むかで、

印象は大きく変わることに気づきました。

「ほうじょうえ」と聞くと、仏教の厳粛な行事を思い浮かべます。

また、「ほうじょうや」と聞くと、今回見た露天の並びを思い浮かべてしまいます。

その違いは、単なる言葉の読み方でだけではなく、地域の歴史的なものを感じます。

福岡の「ほうじょうや」に足を運ぶとき、特に県外の方は、ぜひその読み方の音に込められた文化の深みを意識してみてください。